本文部分内容翻译自 What.CD 的面试材料。

频谱分析

频谱分析是以可视的方式展现音频文件的数据。每个音调都有其特定的频率:低音频率低,高音频率高。所有的这些频率都会被展现在频谱图上,其纵轴是频率,横轴是曲目时长。频率以赫兹(Hz)为单位。人类的听力范围大约是 20 Hz ~ 20 kHz。

当我们获得 FLAC 文件时,我们希望它们在质量上一丝一毫也不会下降,亦即「无损」文件。然而不幸的是,FLAC 文件有时会在无损内容旁带点儿有损(局部有损),或者更糟糕的,劣质转码,意味着被转码的源文件是有损的。

当有损文件被转换成无损文件时,最初因为有损压缩失去的那部分数据并没有恢复,无损文件与源有损文件具有相同的保真度,只是更大些。这对于无损音频无疑是一种滥用和破坏。当有损文件被转码成另一类有损文件时,有损压缩算法会再次应用于此文件,导致比算法应用于无损文件更多的损失。出于以上原因,将有损文件作为转码素材是绝对不应该的。

由于频谱图展示了文件的所有数据,因而它是你判断音频是否劣质转码的好帮手。每个文件都有一个相对标准的截止频率。

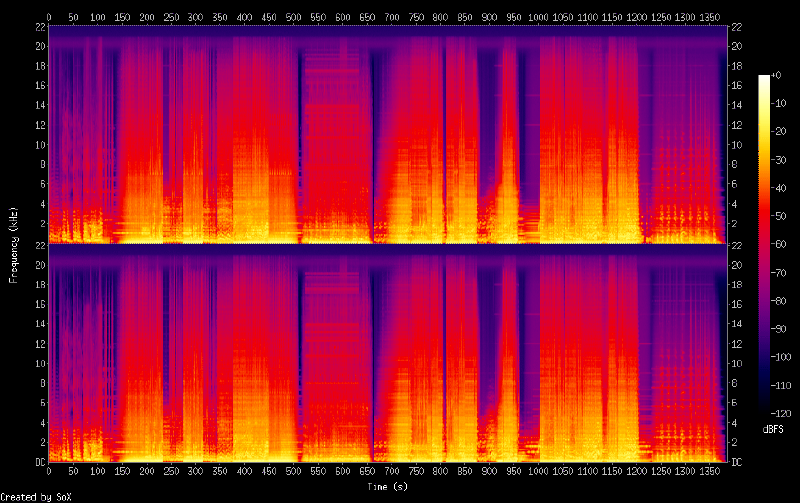

以此图为例,横坐标代表时间(Time),单位是秒,纵坐标代表频率(Frequency),单位是千赫兹(kHz),这在所有频谱图都是一致的,因为其目的就是表示音频的频率构成随时间变化的情况。对于给定的采样率,频率最大值也是确定的,为采样率的一半。CD 44.1 kHz 的采样率,其音频最大频率就是 22.05 kHz,也就是图中所反映的那样。

右侧有一图例,下面是单位,dBFS(Decibels Full Scale),这是因为确定的位深度能够记录的最大响度是有限的,所以将最响亮的点作为零点,那么声音轻一些,就需要用负值来表示。同样地,数值有颜色的对应,声音越响亮,颜色越明亮,声音越轻柔,颜色越黯淡。我们可以看到,对于真无损,其总体趋势是频率越高越轻柔,即从下到上,颜色从明亮向黯淡过渡。

CD/无损

零售 CD 中的歌曲以及无损歌曲,其频率应全程冲到 22 kHz。由于无损格式之间的转码保留了所有的数据,FLAC、WAV(PCM)、ALAC 等的频谱看起来应是完全相同的。

![]()

不过,不同的流派的频谱看起来不尽相同。上例是一首流行歌曲,所以多数频率表现都很明亮。但古典钢琴曲的视觉表现:

![]()

看起来差好多,是吧?但它仍然是无损的频谱!注意「白噪音」(紫光)仍然延伸到 22 kHz,即使它们没能派上用场。

MP3

不同类型的 MP3 具有不同的截断频率(frequency cut-off)。MP3 也倾向于在 16 kHz 处带有一个「隔断(shelf)」(你可以在频谱图上看到)。

MP3 320kbps (CBR) 的频率截断在 20.5 kHz。

![]()

MP3 256kbps (CBR) 的频率截断在 20 kHz。

![]()

MP3 V0 的频率截断在 19.5 kHz。

![]()

MP3 192kbps (CBR) 的频率截断在 19 kHz。

![]()

MP3 V2 的频率截断在 18.5 kHz。

![]()

MP3 128kbps (CBR) 的频率截断在 16 kHz。

![]()

劣质转码

在尝试判别劣质转码时频谱是怎样发挥作用的?比方说你从一个博主处下载了一首 FLAC 格式的歌。鉴定它是真无损而非劣质转码文件的唯一办法就是查看它的频谱。(像 AudioIdentifier 这样的程序在检测劣质转码时并不可靠。)

举个例子,如下的频谱来自一个 FLAC 文件:文件扩展名是 .flac,大小 21.8 MB,且听起来没啥毛病。

![]()

但是……哇哦,它看起来像是正常的 FLAC 频谱应有的样子吗?显然不是嘛!这个文件是从 MP3 192kbps (CBR) 转码成 FLAC 的。它是有损到无损的转码,即劣质转码。

软件

对于频谱分析,推荐使用 Adobe Audition (Windows or macOS)、Audacity (Windows, macOS, Linux) 或 SoX (Windows, macOS, Linux — command line only)中的任意一者。以上示例中的频谱图是使用 Adobe Audition CS 6 制作的。

虽然说你应当使用频谱分析来判断一个文件是否劣质转码,但你首先需要采用另一类软件来查看文件的比特率或编码预设。要达到这个目的,推荐 Windows 用户使用 Audio Identifier 或 dbPowerAmp,macOS 用户使用 dnuos 或 MediaInfo。